La potenza dell’incontro: la giustizia riparativa raccontata nelle lacrime di Giorgio e nell’abbraccio a Grazia

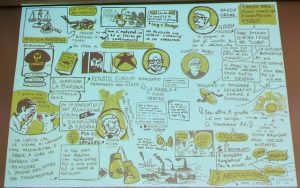

Che cos’è la giustizia riparativa? Come interpreta il reato? Il suo modo di guardare alla vittima e al reo può aiutare a ricostruire le nostre comunità segnate da rabbia, odio e violenza? Sabato 23 novembre a Cremona è stata offerta la possibilità di fare esperienza di un cammino di giustizia riparativa che, come ha affermato Francesca Mazzini, introducendo Giorgio Bazzega e Grazia Grena, protagonisti dell’incontro promosso al Centro pastorale diocesano, supera l’immagine della giustizia come dea bendata che tiene in mano una bilancia e una spada, che divide, che pesa torti e ragioni, che non guarda il volto dell’altro. Al contrario, la giustizia riparativa legge il reato come un evento relazionale che implica la presenza del volto dell’altro.

Che cos’è la giustizia riparativa? Come interpreta il reato? Il suo modo di guardare alla vittima e al reo può aiutare a ricostruire le nostre comunità segnate da rabbia, odio e violenza? Sabato 23 novembre a Cremona è stata offerta la possibilità di fare esperienza di un cammino di giustizia riparativa che, come ha affermato Francesca Mazzini, introducendo Giorgio Bazzega e Grazia Grena, protagonisti dell’incontro promosso al Centro pastorale diocesano, supera l’immagine della giustizia come dea bendata che tiene in mano una bilancia e una spada, che divide, che pesa torti e ragioni, che non guarda il volto dell’altro. Al contrario, la giustizia riparativa legge il reato come un evento relazionale che implica la presenza del volto dell’altro.

Come recitano i Basic principles definiti dalle Nazioni Unite nel 2002, nell’orizzonte della giustizia riparativa persona offesa e autore di reato “partecipano insieme, attivamente, alla risoluzione delle questioni sorte con l’illecito penale”. Questo principio ha letteralmente preso corpo nell’abbraccio, reale e simbolico, tra Giorgio, vittima della lotta armata, e Grazia, una delle responsabili di questa lotta, nel contesto dell’Italia degli Anni Settanta.

Dai loro racconti è venuta alla luce un’immagine di giustizia come aratro che smuove le zolle indurite e prepara il terreno per una nuova semina.

In effetti la giustizia riparativa non inchioda al passato ma dischiude una promessa di futuro: in questa prospettiva decadono i ruoli dettati dalle ideologie e restano solo le persone con la loro umanità e il loro nome proprio.

In effetti la giustizia riparativa non inchioda al passato ma dischiude una promessa di futuro: in questa prospettiva decadono i ruoli dettati dalle ideologie e restano solo le persone con la loro umanità e il loro nome proprio.

Autentica è quella giustizia capace di «vedere, toccare, riconoscere il dolore dell’altro», che lo disarma e lo trasforma tanto che i sentimenti di odio vendicativo scompaiono di fronte alla consapevolezza della dignità di ogni persona. «La persona non è mai il reato che commette», ha affermato Giorgio nel suo emozionante racconto e Grazia, consapevole delle sue responsabilità, ha aggiunto, citando Manlio Milani: «Riumanizzando il colpevole ti riumanizzi, perché ritrovi ciò che l’altro, il colpevole, ti ha tolto».

Di fronte a un uomo e una donna che, in spirito di verità, hanno avuto il coraggio di mostrare la loro umana fragilità, ci si è sentiti davvero disarmati. La presunzione del giudizio che muove a “separare il grano dalla zizzania” è crollata.

Di fronte alle lacrime di Giorgio, che in ogni testimonianza rivive l’intensità del suo dolore autodistruttivo, e alle parole di una madre che dice di non usare più la parola “orgoglio”, ciascuno dei presenti ha potuto fare esperienza di che cosa significhi “voler bene” senza retorica e sovrastrutture. Grazia ha asciugato le lacrime di Giorgio che a sua volta ha abbracciato Grazia.

Grazia e Giorgio si sono incontrati nell’unico campo possibile, quello dell’umano, e hanno reso evidente che l’incontro accade davvero solo se ciascuno condivide le sue personali fragilità.

Oggi Giorgio è mediatore penale e Grazia dedica il suo tempo al mondo ferito del carcere. Entrambi offrono gratuitamente la loro storia a chi vuole ricominciare “a stare bene”: è stato un cammino fatto insieme, lento, faticoso, doloroso, che però ha liberato un inedito potere trasformativo e generativo. Dal loro incontro e da altri incontri, raccontati ne Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, curato da Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato (Il Saggiatore, Milano 2015), ne sono scaturiti di nuovi, tanto da giungere all’”Incontro degli incontri”, esperienza internazionale di giustizia riparativa che raccoglie persone che provengono da luoghi segnati drammaticamente dai conflitti e dalla violenza (Territori Palestinesi, Israele, Paesi Baschi, Belgio, Irlanda, Sud Africa, America Latina).

L’arte della mediazione e dell’attraversamento dei conflitti possono essere una fonte di rigenerazione anche per le nostre comunità, sempre più spesso sedotte dalla costruzione di muri e poco inclini al gesto umanissimo della resa e dell’abbandono nell’abbraccio dell’“altro difficile”.

Luisa Tinelli

Ascolta l’intervento di Giorgio Bazzega

Ascolta l’intervento di Grazia Grena